"Nous accueillons facilement la réalité, peut-être parce que nous soupçonnons que rien n’est réel."

L’Aleph est un recueil de nouvelles de Jorge Luis Borges, publiées entre 1944 et 1952 séparément, et traduites l'espagnol (Argentine) par Roger Caillois et René L.-F. Durand. Les nouvelles de Borges, sont des nouvelles qui, si elles présentent au départ par leur imaginaire des mondes incroyables, évoquent aussi par la paternité de ses textes, par les mille et une références parfois non comprises (en tout cas de mon manque sûrement certain de cette même culture) le sentiment de parfois vous sentir un brin idiot. Non qu’il faut détériorer ce point là qui rend à Borges toute son intelligence, mais qu’elles rendent parfois la lecture difficile et qu’il faut peut-être le préciser. Passé cet avertissement étrange, ne vous arrêtez pas à certains points des premières nouvelles qui par leur complexité peuvent rebuter, mais par leur richesse émerveiller. Dans ce recueil singulier et non moins incontournable, Borges expose un panel prodigieux d’un univers de culture fort, et d’un univers entier insolite et regardé sous un œil tantôt fasciné, tantôt pessimiste. Pourtant c’est bien de nouvelles d’imaginaire dont il s’agit, mais il arrive à traiter, par ces nouvelles fantastiques, des sujets forts et variés, théologiques et métaphysiques, dans une émulation mythologique. Ces voix qui racontent semblent venir de loin et font parfois tressauter le cœur malgré leurs difficultés. Prenez garde, en y entrant, vous vous exposez à des menaces étranges, rares, mais singulières.

Dans son recueil, avec sa quinzaine de nouvelles, Borges aborde différents thèmes que nous nous essaierons de brosser, de définir avec curiosité et parcimonie. Si on ressent parfois toute l’émotion des mots et toute l’ambiance imaginaire - parfois mystique - donnée avec succès par l’auteur, il faut aussi voir derrière ces folles aventures ou ces réflexions fantastiques, un fond incroyable d’un univers inventé et pourtant bien réel, d’une irréalité tangible, trop ressemblante par aspects à notre monde.

La mort inéluctable

Borges, il faut le dire clairement, aborde très fortement le thème de la mort. Dès ses deux premières nouvelles, il traite avec singularité de ce thème qu’il présente sous son aspect inexistant, autrement dit le rêve de tout homme d’être immortel, ou sous son aspect le plus brut, la mort en elle-même.

Ainsi, « L’Immortel » raconte l’histoire d’un homme en quête d’un fleuve censé lui donner l’immortalité. S’il finit par l’obtenir, et ce dans sa joie, Borges contrebalance très vite l’idée de cette immortalité en la tournant dans ses côtés les plus horrifiques. On croit d’abord qu’il parle de l’immortalité comme existante, par la pensée de l’Homme ou par ses créations immortelles, comme mémorielles, par exemple par ce labyrinthe dont nous reparlerons, mais très vite on comprend qu’il traite de l’impossibilité pour l’Homme d’affronter ce tragique état qu’il décrit finalement de manière très horrifique. En effet il met en scène le fantastique par des sortes de monstres, d’humains errants en créatures hideuses, ces humains étant des immortels qui cherchent maintenant la mortalité. L’imaginaire morbide et apeurant convainc le lecteur que cet état rêvé est illusoire, et qu’on retournera toujours à la mort car qu’est-ce que la vie sans cette conscience aiguisée ? « Etre immortel est insignifiant, à part l’Homme il n’est rien qui le soit, puisque tout ignore la mort. » Si l’Homme se met à ignorer la mort, n’en sera-t-il pas alors incapable de tendre vers ce rêve bien ambitieux ? Il semble que Borges va encore plus loin : par cette description de l’humain, il semble montrer une vision de l’homme bien amère : une errance écrasante vers sa fin.

En effet, cette nouvelle, comme les autres qui parlent de cette mort annoncent une vision bien pessimiste. Dans « L’attente », la chute nous révélera finalement que cet homme, presque blasé, mais touchant finalement, va à la mort inéluctable. C’est ce thème qui semble ressortir des nouvelles, loin d’être optimistes parfois. Dans « Zahir », l’obsession mène au décès, dans « Emma Zunz », la mort d’un être cher peut même nous mener à bien pire. « La Mort » suit la première nouvelle « L’Immortel » et contraste donc directement avec celle-ci. Mais si la chute n’est pas dans la disparition en elle-même du personnage qui est annoncée dès les premiers mots, elle en est ainsi dans les causes : la trahison ? Encore une fois Borges montre un personnage qui se dirige vers un trépas certain, vers une mort malheureuse mais toujours poussée d’une façon ou d’une autre. Il atteint le paroxysme de l’horreur en écrivant, dans « Deutsches Requiem », le nazisme de l’intérieur, qui entraîne les choses les plus abjectes, mais d’une façon plus étendue, et plus horrible encore.

Enfin, « Emma Zunz » et « Abenhacan El Bokhari mort dans son labyrinthe » apportent des réflexions plus poussées qui contrastent ce pessimisme pur exposé avec peut-être trop de simplicité. « Emma», elle, expose la question de la pérennité de la mort et dans la mort. Cet état arrête tout pour une personne, se stoppe et semble mettre une fin, un point. Mais pourtant, le personnage principal semble aborder cette souffrance infinie qui en est issue : elle durera toujours car un être en tue d’autres en disparaissant, c’est juste plus lent et douloureux. « Abenhacan El Bokhari mort dans son labyrinte », elle, associe le labyrinthe à la vie et à sa fin, d’une façon bien significative en plaçant celui-ci au centre d’une vie, ou la vie en son centre. Ainsi c’est la métaphore de l’être qui chemine sans cesse pour finalement y mourir, mais démontre aussi dans la nouvelle que ce trépas semble nous égaliser tous, et nous faire devenir personne.

Ainsi, Borges traite avec beaucoup d’élégance, malgré son pessimisme, le thème de la mort. Il voit l’humain comme un être errant et prolonge peut-être cette idée en parlant du temps, dans « Les Théologiens », en figurant celui-ci comme un cercle infini dont chaque homme n’est qu’une répétition incessante d’un autre. L’Homme, dans son terme, en fait souffrir tant, et pourtant devient « personne » en même temps. D’une façon ambigüe, mais certaine, Borges fait de l’homme un être condamné à mourir.

L’Homme dans son identité et ses valeurs

En effet si l’homme est dirigé inéluctablement vers une fin éternelle et impersonnelle, peut-être trouve-t-il son épaisseur métaphysique dans la vie, et ainsi une identité, des valeurs. C’est en tout cas ce que l’on ressent aussi dans cette lecture : pas uniquement du pessimisme, pas seulement de la tristesse, mais aussi quelque chose de plus profond autour de la teneur de l’Homme en ce qu’il est et ce qu’il peut être.

Il expose d’abord des valeurs que l’on ressent épisodiquement, et parfois par petites touches, mais qui sont bien là, appuyées par ces textes fantastiques. Dans « L’Homme sur le seuil », il parle de justice, et comment peut-on réellement juger de qui nous jugera ? Dans « Biographie de Tadeo Isidoro Cruz », il parle de la bravoure d’assumer ses idées jusqu’à la mort peut-être, ce qui est une forme d’héroïsme qu’il semble aussi traiter avec justesse dans « Le Guerrier et la Captive », qui touche un tant soit peu quand ces deux héros semblent s’accomplir de façons bien différentes. S’il traite de valeurs plus douteuses, comme dans « Deutsches Requiem » où il dit que nous choisissons nos malheurs et sommes responsables de notre vie entière, ou quand il doute dans « Les deux rois et les deux labyrinthes » de ce que peut-être la gloire. Mais il s’affirme en assimilant parfois l’homme à une valeur plus élevée. Dans « L’écriture de Dieu » s’accomplit ce que nous venons de dire : un Homme cherche à tout prix la liberté, et peut finalement faire avec patience et émulation ce qu’il faut pour peut-être l’atteindre.

Mais Borges parle aussi de l’identité de chacun, en affirmant, dès la troisième nouvelle, que chaque chose à son contraire avec qui il ne fait qu’un. De manière réfléchie, il poursuit dans d’autres récits cette réflexion originale : « Le guerrier et la captive », « Biographie de Tadeo Isidoro Cruz »… Comme il le précise à la fin du recueil dans un épilogue, « les Théologiens », qui a peut-être lancé des idées qu’il a continué dans d’autres nouvelles, est « un rêve plutôt mélancolique sur l’identité personnelle », autrement dit il est bien question ici de soi, de l’autre qui peut parfois être soi, et de l’ambiguïté de nos êtres à être fidèles à eux-mêmes.

Ainsi, Borges s’intéresse à l’Homme dans sa complexité : son identité parfois double, ses valeurs qu’il peut savoir défendre, mais aussi la théologie dont nous avons peu parlé mais qui est un thème essentiel pour Borges. En effet, il réfléchit sans cesse à ce que l’Homme peut avoir à faire face à cette religion tantôt saine, tantôt malsaine, tantôt mystique… Dans « Les Théologiens », l’histoire tourne autour de ce thème dans un texte plutôt poussé vers une réflexion métaphysique que vers une nouvelle. Finalement, Borges aborde l’Homme dans son ensemble en le traitant aussi de par des aspects importants qui jalonnent sa vie depuis toujours, comme la religion, ou peut-être aussi les mots, le langage, l’imagination.

La Création et la Mémoire comme immortalité ?

Ainsi, si Borges parle bien d’une mort inéluctable en réfutant l’hypothèse première qu’il peut bien être immortel, mais qu’il accorde à l’homme des valeurs et une identité complexe, on peut voir celui-ci dans une continuité Humaine, dans une espèce qui depuis des siècles sait conter, créer et se souvenir. Si certains récits de Borges prennent parfois plutôt un aspect métaphysique que de nouvelle fantastique, il sait s’y prendre avec les mots qu’il manie avec adresse, émotion et imagination.

Tout d’abord, nous pouvons dire que Borges aborde le thème de l’imaginaire, de la création dans nombre de ses nouvelles. Dans « Abenhacan El Bokhari mort dans son labyrinthe », « Le guerrier et la captive », ou encore « L’Homme sur le seuil », un récit qui enchâsse la vraie histoire fantastique semble montrer l’aboutissement d’une volonté de conter, le commencement d’une histoire qui se construit et deviendra peut-être quelques siècles plus tard une légende contée de bouche à oreille d’une façon traditionnelle orale. On voit avec finesse des mots qui se construisent, des récits qui naissent dans les voix des personnages qui s’élèvent d’un passé bien lointain ou peut-être même futur. En fait, Borges ici invente, crée, imagine pour parler de quelque chose en particulier, que ce soit une réflexion, une morale, ou une sensation, ce que l’Homme accomplit depuis peut-être des années, et ce dans un récit intemporel, sans précision de l’espace ou de son temps. Raconter pour se souvenir, raconter pour inventer, raconter pour expliquer. Dans « La quête d’Averroës », il montre le pouvoir des mots, et la poésie ancestrale et divine. Il montre aussi comment, en se plaçant en personnage de son histoire finalement il sait voir que même l’écrivain lui-même peut accorder plus de valeur à un texte qu’il n’en a, en croyant lui-même à quelque chose qu’il va finir par se réfuter. Dans « L’écriture de Dieu » il cherche en vain un mot qui serait un pouvoir. Dans toutes ses nouvelles, finalement, il démontre le pouvoir des mots ou de l’imagination, que ce soit explicitement en étant le sujet du texte, ou implicitement en créant des univers dans lesquels nous plongeons avec beaucoup de prégnance : la mythologie des Immortels, ou l’irréelle monstruosité que l’on voit dans l’authenticité de la nouvelle « Emma Zunz », ou encore celle à la réalité tangible de « Deutsches Requiem ».

Et finalement, s’il prend parti d’une imagination aux pouvoirs incroyables, il sait que l’oubli de l’Homme est inéluctable, mais que celui porté par l’espèce humaine entière ne l’est pas. Son œuvre même ne nous est-elle pas arrivée jusqu’ici ?

La dernière nouvelle, ou la conclusion parfaite

La dernière nouvelle, du même nom que le recueil, semble conclure avec perfection le recueil dans son ensemble. Elle aborde avec force plusieurs thèmes qu’elle réunit. La mort, tout d’abord, mais avec une vision qu’elle éclaircit, qu’elle rend plus noble en lui accordant l’importance de pouvoir elle aussi créer quelque chose. La mémoire, aussi, avec cet oubli inéluctable dont nous parlions et qui est cité à la fin. L’imaginaire, en créant quelque chose d’incroyablement curieux et fascinant, que ce point de fuite au monde entier, nœud incroyable d’un monde réuni en un seul point. Le problème de l’identité est peut-être plus implicite mais naît dans l’idée que peut-être ces deux personnages forment un duo qui peut s’associer dans leurs contraires. Finalement, il réunit ces thèmes, mais réunit aussi les univers entiers. Il fait quelques clins d’oeil dans son aleph, ce point de fuite du monde, et essaie ainsi, avec ce recueil, d’embrasser le monde, l’univers, ses réflexions, et ce par le biais de ses nouvelles, chacune un point de cette sphère incroyable qu’est l’Aleph, qu’il met en parallèle à ce poète qui veut cerner la Terre par son œuvre, avec qui il dialogue lui-même en personnage dans la nouvelle. Borges signe un recueil épatant, avec des nouvelles parfois vrais récits à chute imaginaires et fantastiques, parfois méditations plus métaphysiques qui nous font tout autant réfléchir que rêver. Réunies sous cet Aleph alors qu’elles étaient auparavant éditées séparément, peut-être essaie-t-il de les rassembler pour montrer la diversité de l’imaginaire qui fait écho à la diversité du monde, complexe, et incapable à saisir dans son ensemble si on ne trouve pas le bon point d’observation. Si c’est parfois fastidieux et qu’il mériterait sans aucun doute plusieurs lectures, on peut conclure sur cette citation : « Nous accueillons facilement la réalité, peut-être parce que nous soupçonnons que rien n’est réel. » Parce que chacune de ces nouvelles, qu’elles soient fantastiques, policières, ou récits plus métaphysiques, savent interroger le lecteur et lui donner les clefs à la chute, là où il va pouvoir prolonger la réflexion sur l’univers, l’Homme ou lui-même.

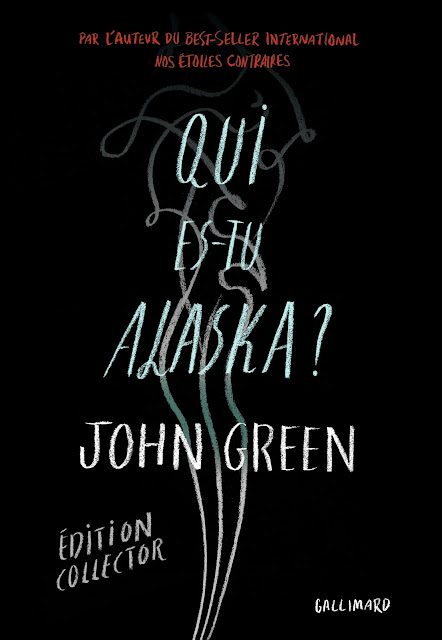

◄►◄►◄ Présentation du livre ►◄►◄►

«L'Aleph restera, je crois, comme le recueil de la maturité de Borges conteur. Ses récits précédents, le plus souvent, n'ont ni intrigue ni personnages. Ce sont des exposés quasi axiomatiques d'une situation abstraite qui, poussée à l'extrême en tout sens concevable, se révèle vertigineuse. Les nouvelles de L'Aleph sont moins roides, plus concrètes. Certaines touchent au roman policier, sans d'ailleurs en être plus humaines. Toutes comportent l'élément de symétrie fondamentale, où j'aperçois pour ma part le ressort ultime de l'art de Borges. Ainsi, dans L'Immortel : s'il existe quelque part une source dont l'eau procure l'immortalité, il en est nécessairement ailleurs une autre qui la reprend. Et ainsi de suite... Borges : inventeur du conte métaphysique. Je retournerai volontiers en sa faveur la définition qu'il a proposée de la théologie : une variété de la littérature fantastique. Ses contes, qui sont aussi des démonstrations, constituent aussi bien une problématique anxieuse des impasses de la théologie.» Roger Caillois.

Par Borges

Aux éditions Gallimard - Collection L'Imaginaire

8€50

224 pages

8€50

224 pages

Commentaires

Enregistrer un commentaire

J'aime les commentaires : ça me donne de l'audace !

N'hésite pas à poster ton avis, une idée, une blague, une remarque. Tout ce que tu veux, tant que c'est bienveillant !